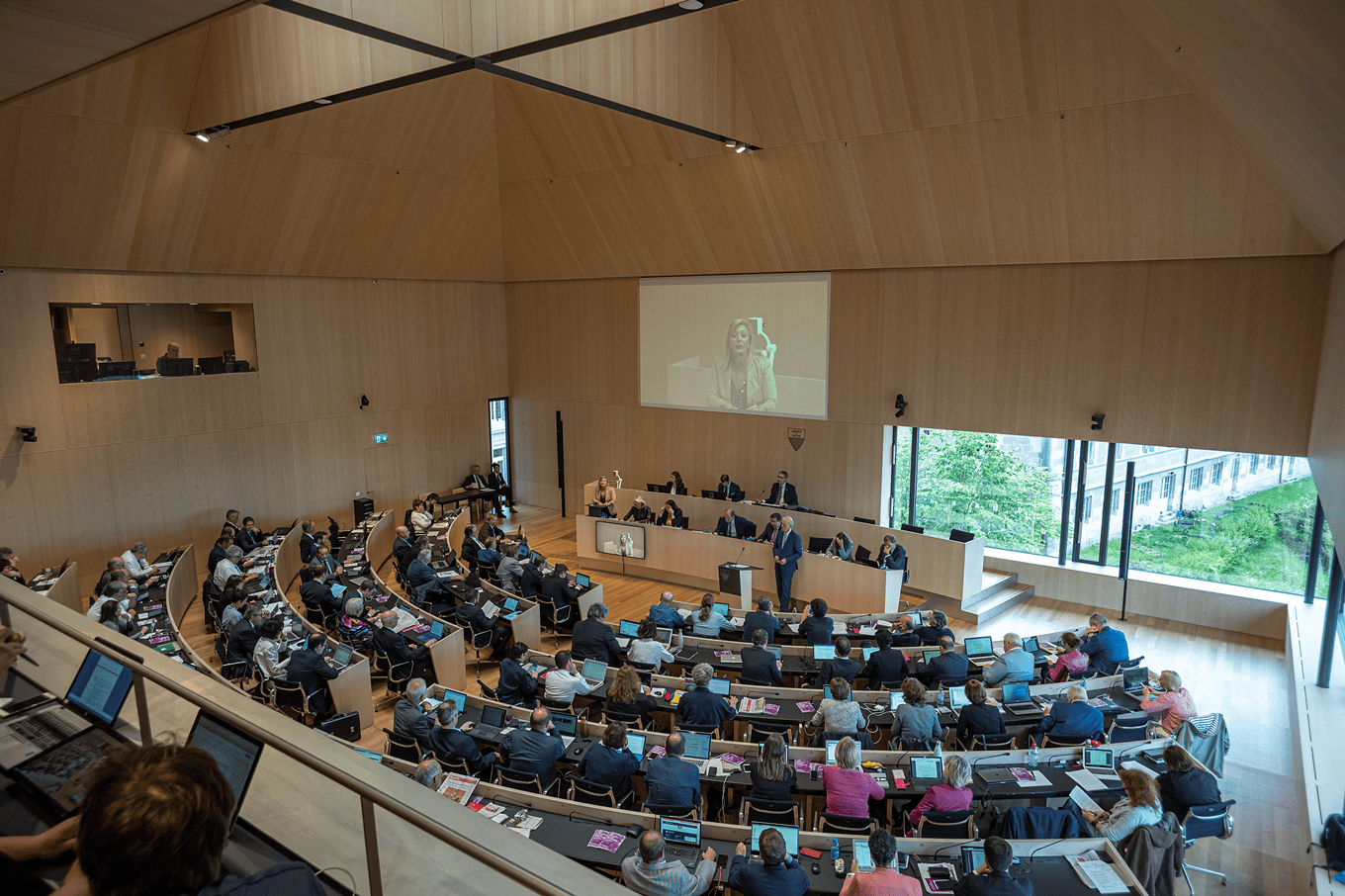

Le "lobby des communes" au Grand Conseil : mythe ou réalité ?

Il est d’usage, lorsque l’on parle des lobbies qui traversent le Grand Conseil, d’en mettre deux en évidence : celui des métiers de la terre, que l’on appelle souvent, de manière quelque peu réductrice, le «lobby paysan» ; et celui des communes. Si l’existence et l’efficacité du premier n’est guère contestable lorsque l’on observe certains débats, on peut douter qu’il en aille de même pour le second.

De tout temps, un nombre important d’élu-e-s communaux-ales a siégé au sein du Grand Conseil. Rien de plus normal : Vaud, dont la population et le Grand Conseil sont les plus importants de Suisse romande par la taille, compte encore, au 1er janvier 2022, pas moins de 300 communes. La législation vaudoise fait que chaque commune est dotée d’un conseil, communal ou général, et que les conseils communaux sont nombreux et de grande taille. Enfin, les règles électorales (système et découpage), combinées au poids de divers paramètres moins tangibles (traditions, réseaux,...), font que les député-e-s vaudois-e-s sont particulièrement bien réparti-e-s à travers le territoire. Comme, en outre, aussi bien le mandat de député-e que celui d’élu-e local-e relèvent de la milice ou du temps très partiel (à part dans les grandes villes), il n’est pas surprenant de retrouver de nombreux-ses député-e-s détenant aussi un mandat communal.

La loi sur le Grand Conseil prescrit l’existence d’un registre des liens d’intérêt, dans lequel chaque député-e est tenu-e d’indiquer, entre autres, «les fonctions politiques importantes qu’il exerce». La notion d’importance étant de toute évidence subjective, elle est interprétée différemment suivant les député-e-s. S’ajoute à cela que tout membre du Grand Conseil ne pense pas forcément instantanément, lorsqu’il rejoint ou quitte une municipalité ou un conseil, à corriger sa fiche dans le registre des intérêts (une grande mise à jour étant effectuée, sur sollicitation du Secrétariat général, une fois par année). Il en découle qu’il n’existe pas d’instrument permettant d’avoir, en permanence, une photographie exacte du nombre de député-e-s exerçant telle ou telle fonction élective dans sa commune, en particulier pour ce qui est des fonctions de membre du conseil communal ou général. Toutefois, les ordres de grandeur sont connus, sans compter qu’il s’agit d’un sujet que les médias aiment à traiter.

En juin 2015, un article de 24Heures dénombrait ainsi 23 syndics-ques et 27 municipaux-ales, soit exactement un tiers du Grand Conseil. En juillet 2019, toujours dans 24 heures, un article plus fouillé parlait de 20 syndics-ques, 24 municipaux-ales et 50 conseillers-ères communaux-ales ou généraux-ales, soit près des deux tiers du Grand Conseil. Enfin, un troisième article, de 24 heures également, en mars 2021, à l’issue des deux premiers tours (sur quatre) des élections communales, chiffrait les député-e-s élu-e-s dans les municipalités vaudoises à 39, en attendant une vraisemblable augmentation de ce chiffre à l’issue des élections cantonales de mars 2022.

Venons-en à la question centrale : cela constitue-t-il véritablement un lobby ?

La définition du lobby, qui est un anglicisme, est «groupe de pression». Pour pouvoir faire pression avec efficacité, il faut certes être nombreux. Les représentant-e-s des communes vaudoises le sont au Grand Conseil, même s’ils-elles paraissent, à travers les dernières décennies, peu à peu en diminution. Mais il faut aussi, et peut-être surtout, être uni-e-s. Et c’est sans aucun doute là que le bât blesse. Les potentielles sources de division sont nombreuses, suivant les sujets que traite le Grand Conseil. Qu’on en juge :

- Les communes-centre, les communes d’agglomération ou «périurbaines», et les communes des zones rurales, ont souvent des visions fort différentes sur des sujets comme l’aménagement du territoire, la politique sociale, la culture, etc.

- Il en va de même pour les grandes, les moyennes et les petites communes. Notons que s’il existe d’évidents parallèles dans certains cas avec le point précédent, le positionnement territorial et la taille ne sont pas pour autant automatiquement corrélés, et de loin pas, et ne sont pas générateurs des mêmes identités ni des mêmes réactions.

- Les communes «riches» et les communes «pauvres» ont bien entendu des perceptions fondamentalement différentes de certaines politiques publiques, à commencer, logiquement, par les péréquations horizontale (intercommunale) et verticale (Canton-communes). La question se complexifie encore considérablement, et les crispations augmentent, lorsque l’on essaie, généralement sans succès, de se mettre d’accord sur les notions mêmes de communes riches et pauvres. La richesse découle-t-elle du nombre d’entreprises ? du type d’entreprises ? de la taille de la population ? du niveau économique de la population ? d’un taux d’imposition élevé ? ou au contraire d’un taux d’imposition bas ? d’une politique active d’investissements et de développements de certaines prestations ? ou au contraire d’une certaine retenue ? des choix effectués, ou plutôt des contraintes et des obligations subies ? seulement de la bonne gestion des autorités communales, ou aussi des décisions du Canton et des communes voisines ?

- Les votes «bloc contre bloc» sont fréquents au Grand Conseil. Un-e député-e élu-e communal-e ne votera pas forcément la même chose, dans une situation identique, suivant qu’il-elle est de gauche ou de droite, voire du centre.

- La discipline de vote à l’intérieur des groupes politiques au Grand Conseil est variable d’un groupe à l’autre, et d’un sujet à l’autre. Il ne faut jamais oublier qu’un-e député-e est toujours d’abord un-e élu-e de son parti et un-e membre de son groupe politique.

- Ce nonobstant, il arrive qu’un-e député-e vote contre son camp, son parti et son groupe lorsqu’il-elle estime se trouver devant un enjeu essentiel pour sa région, son arrondissement.

- L’approche de certains sujets touchant les communes sera aussi fort différente suivant que l’on est membre de l’exécutif (syndic-que ou municipal-e) ou du délibérant (conseiller-ère communal-e ou général-e). L’implication dans les affaires communales n’est pas la même ; la connaissance et la maîtrise de l’ensemble des enjeux et de leurs détails non plus ; l’habitude de se distancer de sa formation politique au profit de la recherche du compromis sera également différente. Intégrer les député-e-s membres de conseils communaux ou généraux dans le lobby des communes ne fait donc probablement guère sens.

En conclusion, la notion de «lobby des communes» au Grand Conseil est à tout le moins fort discutable. Ce rôle, de nos jours, est probablement plutôt endossé, en amont et en coulisses, par les associations faîtières des communes vaudoises : l’Union des communes vaudoises (UCV, 277 communes sur 300) et l’Association de communes vaudoises (AdCV, 69 communes). La présidente de l’UCV et trois autres membres de son comité siègent d’ailleurs actuellement au Grand Conseil.

Secrétariat général du Grand Conseil

Contact

Secrétariat général du Grand Conseil

Place du Château 6 – 1014 Lausanne

Tél. 021 316 05 00 – info.grandconseil(at)vd.ch